Обзор «Пушкинский год» (12+)

Предлагаем ознакомиться с обзором цикла книжно-иллюстративных выставок, посвященных 225-летию со дня рождения поэта, имя которого носит наша библиотека. Выставки рассказывают о событиях, случившихся в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Они случились в разные годы, но стали ключевыми в его биографии.

Январь

Первое из ключевых событий в жизни А. С. Пушкина приходится на 20 января (8 по ст. ст.) 1815 года, когда в Царскосельском лицее проходил первый экзамен по русской словесности, на который был приглашен главный экзаменатор — поэт Гавриил Романович Державин (1843 — 1816). Пушкин тогда читал с блеском свои «Воспоминания в Царском Селе». Об этом незабываемом дне в романе «Евгений Онегин» можно прочесть: «Успех нас первый окрылил/ Старик Державин нас заметил/ И, в гроб сходя, благословил!» Этот день первого публичного выступления Пушкина запечатлел Илья Ефимович Репин на полотне «Пушкин на лицейском экзамене». Настроение картины — радость, восторг юности, вдохновение и смелость. Фигура юного поэта, кажется, сияет, она полна такой взволнованности и страсти, так динамична, что невольно веришь — этому юноше удастся все, что он задумает. На выставке можно увидеть репродукцию этой картины, книги и другие материалы о лицейской поре.

В январе 1825 года ссыльного в село Михайловское поэта посетил его любимый лицейский товарищ Иван Иванович Пущин. Друзья не могли наговориться. Пушкина интересовало все — и что о нем говорят в Петербурге и Москве, и как дела у лицеистов, говорит, что «с музой живит в ладу и трудится охотно и усердно». Разговор коснулся и тайного общества. После обеда с шампанским читали вслух «Горе от ума» по рукописной копии, привезенной Пущиным. Для «Полярной Звезды» Пушкин продиктовал начало «Цыган». День пролетел стремительно. Вечером Пущин уехал. Это была их последняя встреча. И. И. Пущин, участник восстания декабристов, был сослан в Сибирь на каторгу, из которой вернулся в 1856 году, когда Пушкина уже давно не было в живых. Но живы его чувства, так прекрасно переданные в стихотворении:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

И я судьбу благословил,

Когда мой двор уединенный,

Печальным снегом занесенный,

Твой колокольчик огласил.

Молю святое провиденье:

Да голос мой душе твоей

Дарует то же утешенье,

Да озарит он заточенье

Лучом лицейских ясных дней!

Зима 1825 года, проведенная поэтом в деревне, запечатлена на страницах романа «Евгений Онегин», который А. С. Пушкин продолжал писать в Михайловском. Достаточно открыть пятую главу романа, и мы оказываемся в родной стихии, где крестьянин на дровнях обновляет путь, где бегает дворовый мальчик, где гадают в крещенский вечерок. Попадаем на день рождения Татьяны Лариной, после которого случилась дуэль Ленского с Онегиным. Об этом пушкинском времени рассказывает третий раздел нашей выставки, где можно увидеть издания «Евгения Онегина», иллюстрации к нему Николая Кузьмина и Елены Самокиш-Судковской, комментарии к роману Владимира Набокова и др.

В январе 1830 года Александр Сергеевич Пушкин вписывает в альбом светской львицы Каролины Розалии Текле Собаньской (1795 — 1885), урожденной графини Ржевусской, стихотворение «Что в имени тебе моем» — один из шедевров лирической поэзии. Считается, что она также адресат стихотворения «Я вас любил...», а письмо Онегина к Татьяне передает мысли и чувства его писем к польской красавице, не ответившей ему взаимностью. О Каролине Собаньской рассказывает четвертый раздел выставки, где можно увидеть портреты красавицы, созданные пушкинским пером.

Пятый раздел посвящен первому изданию трагедии «Борис Годунов». Это событие приходится на январь 1831 года (по ст. ст. декабрь 1830). Трагедия закончена Пушкиным в ноябре 1825 года в селе Михайловском. В 1826 году рукопись представлена Николаю I. Царь положил резолюцию: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в исторический роман, наподобие Вальтера Скотта». На это Пушкин ответил Бенкендорфу: «Согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь император изволил заметить. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное». Четыре года пришлось Пушкину и его друзьям добиваться разрешения напечатать «Бориса Годунова». На выставке — фотография первого издания трагедии, другие ее издания из фонда библиотеки, ноты одноименной оперы М. П. Мусоргского.

Мало кто знает, что А. С. Пушкин состоял действительным членом Российской Академии наук. В январе 1833 года он получил наибольшее число голосов при избрании. Об этом можно узнать из шестого раздела выставки.

И, наконец, последний, седьмой раздел, рассказывает о родившейся в январе Авдотье Ильиничне Истоминой (1799 — 1848), русской балерине, приме Санкт-Петербургского балета, красавице. В «Евгении Онегине» А. С. Пушкин создал ее пленительный образ:

Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет

И быстрой ножкой ножку бьет.

Февраль

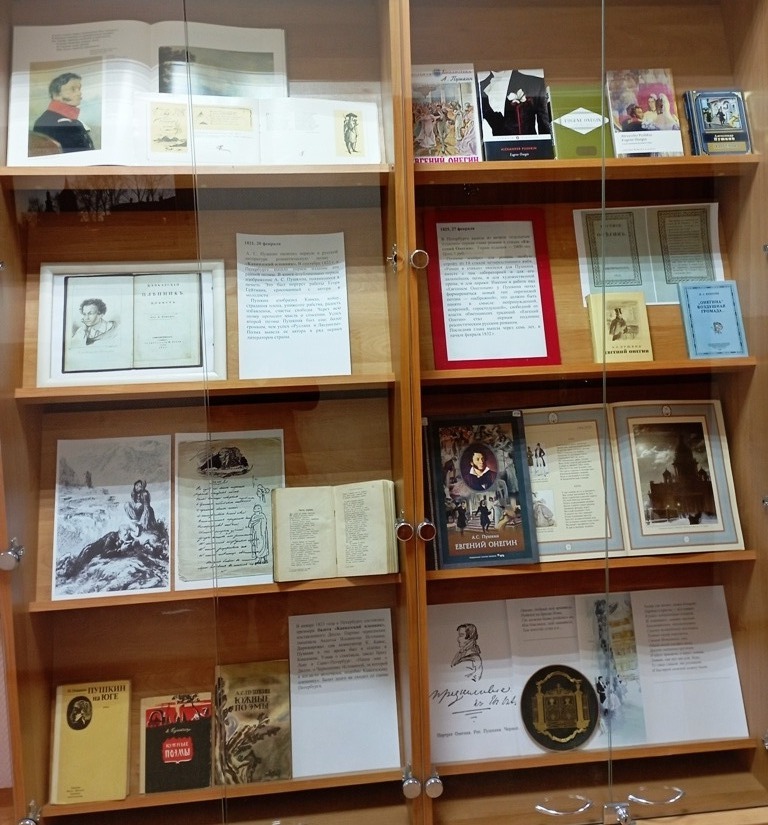

Вторую книжно-иллюстративную выставку из цикла «Пушкинский год», посвященного 225-летию со дня рождения поэта, открывает стенд, посвященный первой в русской литературе романтической поэме «Кавказский пленник». А. С. Пушкин окончил ее в феврале 1821 года, находясь на юге. В поэме говорится о Кавказской войне, пленном русском офицере, его страданиях и спасении благодаря жертвенной любви юной черкешенки. Успех второй поэмы Пушкина был еще более громким, чем успех «Руслана и Людмилы». Русское общество впервые познакомилось с Кавказом и его жителями. В январе 1823 года в Петербурге состоялась премьера одноименного балета, поставленного Дидло. На нашем стенде можно увидеть изображение первого издания поэмы 1822 года, интересного тем, что в нем впервые опубликован портрет автора — молодого Александра Сергеевича, выполненный Егором Гейтманом.

Следующий стенд рассказывает о первой публикации отдельным изданием первой главы романа в стихах «Евгений Онегин». Пушкин изобрел специально для романа особую строфу из 14 стихов четырехстопного ямба — «онегинскую строфу». В работе над романом у Пушкина начал формироваться новый тип лирической поэзии — «небрежной», т.е. непринужденной, искренней, «простодушной», свободной от власти обветшавших традиций. Последняя глава вышла через семь лет, в начале февраля 1832 года. «Роман в стихах» оказался для Пушкина вместе с тем лабораторией и для его дальнейших поэм, и для художественной прозы, и для лирики. Первые строки романа, написанные более 200 лет назад, многие из нас помнят наизусть со школьной скамьи:

Мой дядя самых честных правил,

Когда не в шутку занемог,

Он уважать себя заставил

И лучше выдумать не мог...

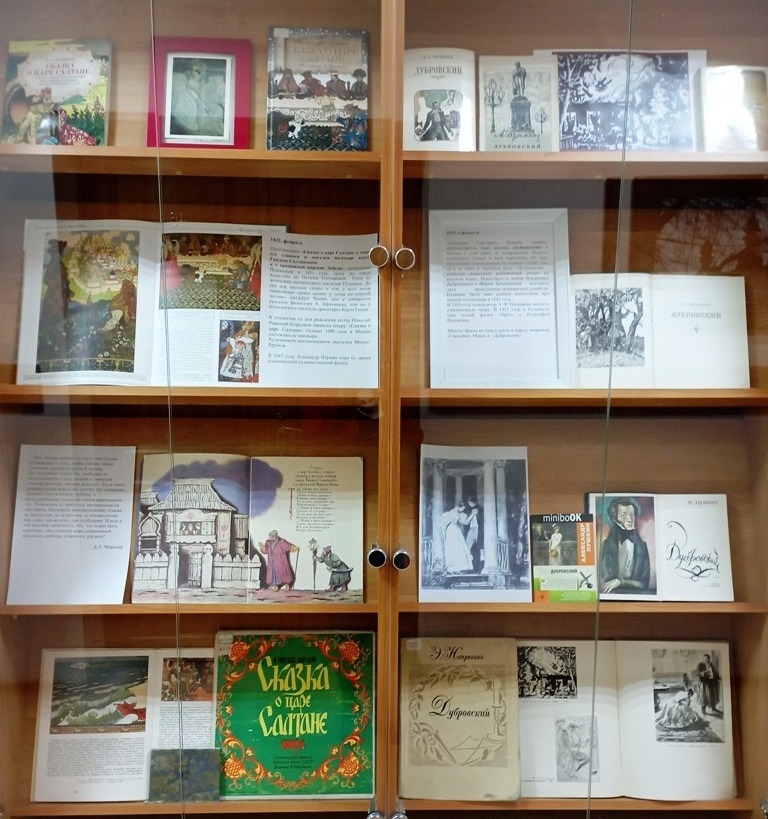

В феврале 1832 года вышла из печати «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», написанная Пушкиным в 1831 году, сразу же после женитьбы на Наталье Гончаровой. Одна из жемчужин поэтического наследия Пушкина. На выставке представлены иллюстрации к сказке Ивана Билибина, «Царевна-Лебедь» Михаила Врубеля, пластинки с записью оперы Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Здесь же — издания сказки с иллюстрациями Бориса Дехтерева и Владимира Конашевича.

Четвертый стенд посвящен «Дубровскому», наиболее известному отечественному разбойничьему роману. В феврале 1833 года А. С. Пушкин завершил его девятнадцатую главу и больше к этой книге не возвращался. Из трех задуманных томов были написаны только два, и то в черновиках. Впервые роман опубликован в 1841 году, название книге дали ее издатели. В 1895 году композитор Э. Ф. Направник написал одноименную оперу.

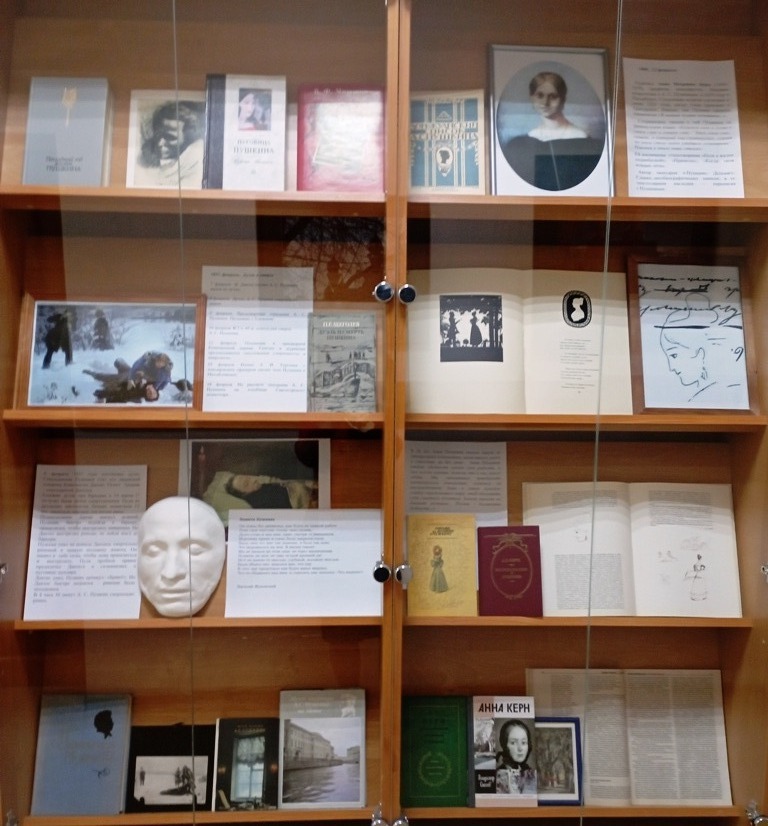

Пятый стенд — самый печальный, он рассказывает о трагических событиях 1837 года — смертельном ранении А. С. Пушкина на дуэли с Ж. Дантесом; смерти поэта 10 февраля в 2 часа 45 минут пополудни; отпевании его в придворной Конюшенной церкви; похоронах А. С. Пушкина на кладбище Святогорского монастыря. Здесь представлены книга С. Абрамович «Пушкин. Последний год: Хроника, январь 1836 — январь 1837», работа П. Щеголева «Дуэль и смерть Пушкина», посмертная маска Пушкина, книги о музее-квартире поэта на Мойке, 12.

Шестой раздел выставки приглашает поближе познакомиться с Анной Петровной Керн (1800 — 1879), которая родилась 22 февраля. Она считается адресатом знаменитого стихотворения «Я помню чудное мгновенье...». На выставке представлены издания ее мемуаров о Пушкине, Дельвиге, Глинке, автобиографических записок. Ее профиль, нарисованный Пушкиным. Книги о ней, например, В. Сысоев «Анна Керн» в серии «ЖЗЛ» (2009).

В феврале родился и Семен Семенович Гейченко (1903 — 1993), создатель и первый хранитель мемориального музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское», писатель-пушкинист. Руководил музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» в течение 45 лет. На выставке можно увидеть его портрет и книги «У Лукоморья», «Пушкиногорье», «В стране, где Сороть голубая...»; книгу В. Кубратова о С. С. Гейченко «Домовой» (1996) и др.

Март

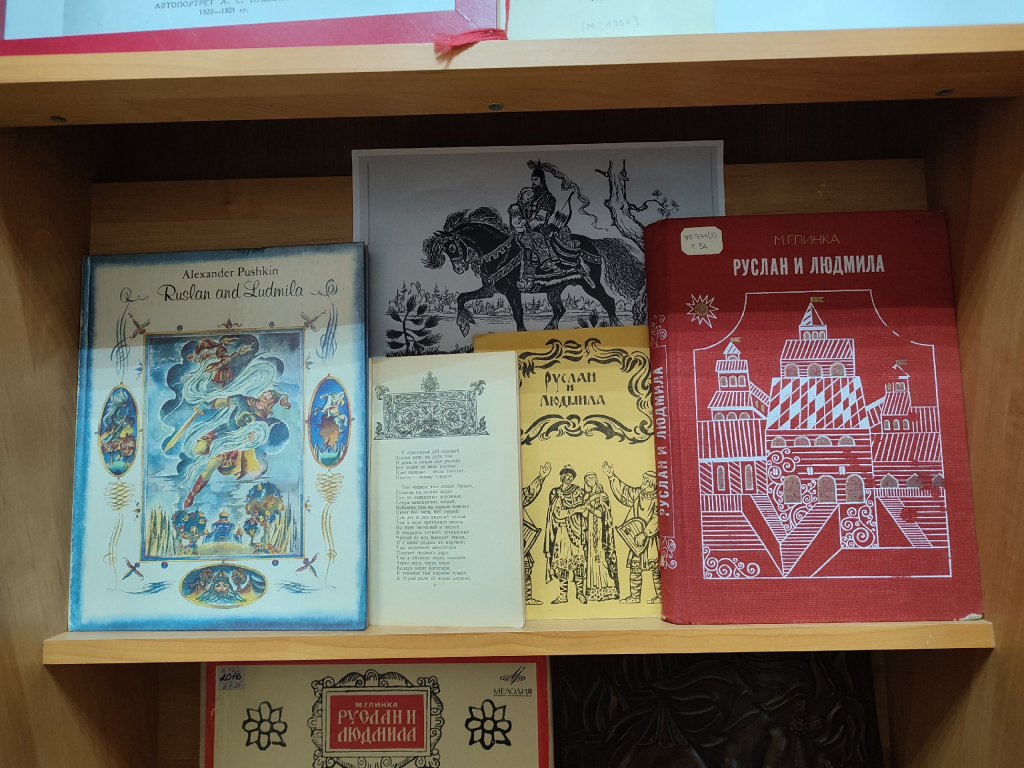

Выставку открывает стенд, на котором рассказывается о поэме «Руслан и Людмила», оконченной А. С. Пушкиным в марте 1820 года. Работать над поэмой поэт начал еще в Лицее. Это стихотворная волшебная сказка, вдохновленная «Словом о полку Игореве», древнерусскими былинами, «Историей государства Российского» Н. Карамзина, старинной итальянской поэмой Ариосто «Неистовый Роланд». В мае поэма вышла отдельным изданием. Русская читающая публика приняла поэму восторженно, с ее появления началась всероссийская слава Пушкина. На выставке — факсимильное издание «Руслана и Людмилы», выполненное издательством «Художественная литература» в 1985 году, издание поэмы 1980 г. с иллюстрациями Л. Владимирского, издание на английском языке в США в 1999 г., записи оперы М. Глинки на грампластинках, видеофильм 1972 года.

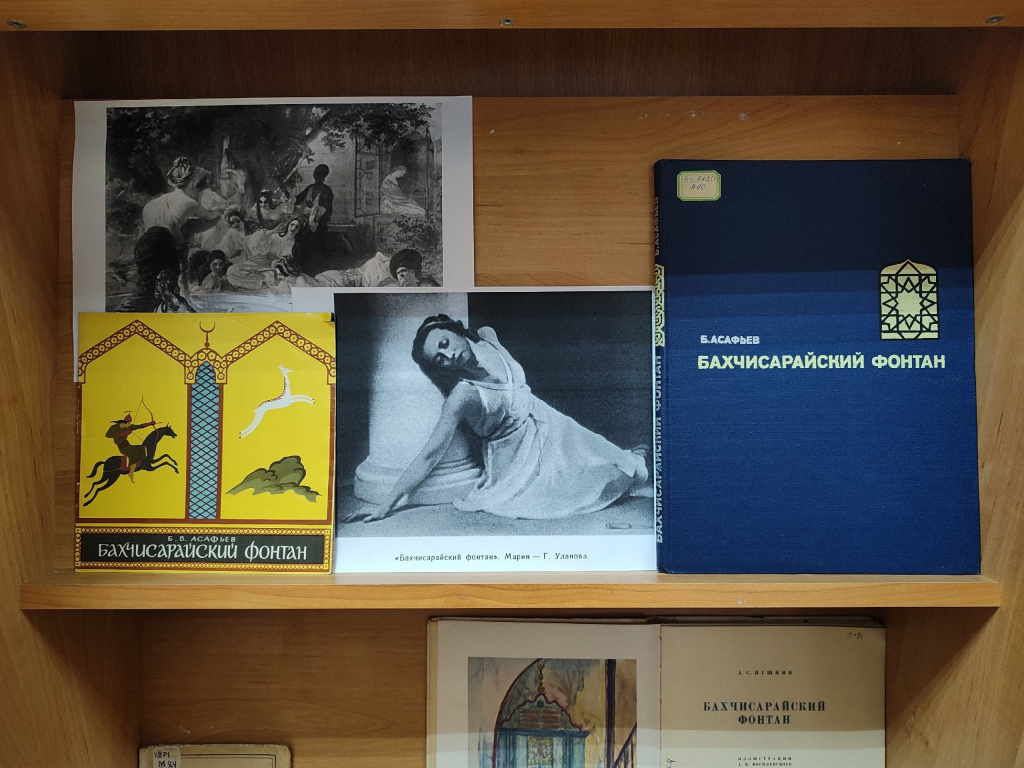

Следующий стенд посвящен первому изданию пушкинской поэмы «Бахчисарайский фонтан». В этом году исполняется 200 лет со дня этой публикации. Вторая южная байроническая поэма написана А. С. Пушкиным в 1821 — 1823 гг. под впечатлением от посещения Бахчисарайского дворца крымских ханов. В 1934 году Борисом Асафьевым по мотивам поэмы поставлен одноименный балет. В 1953 году балет экранизирован. В главных ролях выступили Галина Уланова и Майя Плисецкая. На выставке — издания поэмы 1937 года («Academia»), факсимильное воспроизведение издания 1899 г., фотография Галины Улановой в образе Марии.

В марте 1830 года впервые вышла из печати седьмая глава «Евгения Онегина», где рассказывается о жизни Татьяны и прочих персонажей после отъезда из деревни Онегина. Татьяна посещает дом Евгения, читает забытые им книги. В конце концов, решается отправиться в Москву на «ярмарку невест». Заканчивается глава тем, что на московском балу на Татьяну обратил внимание ее будущий супруг. А открывается глава описанием весны:

Улыбкой ясною природа

Сквозь сон встречает утро года...

На выставке — издания «Евгения Онегина» с иллюстрациями М. Добужинского, Н. Кузьмина, О. Коровина, последние издания романа.

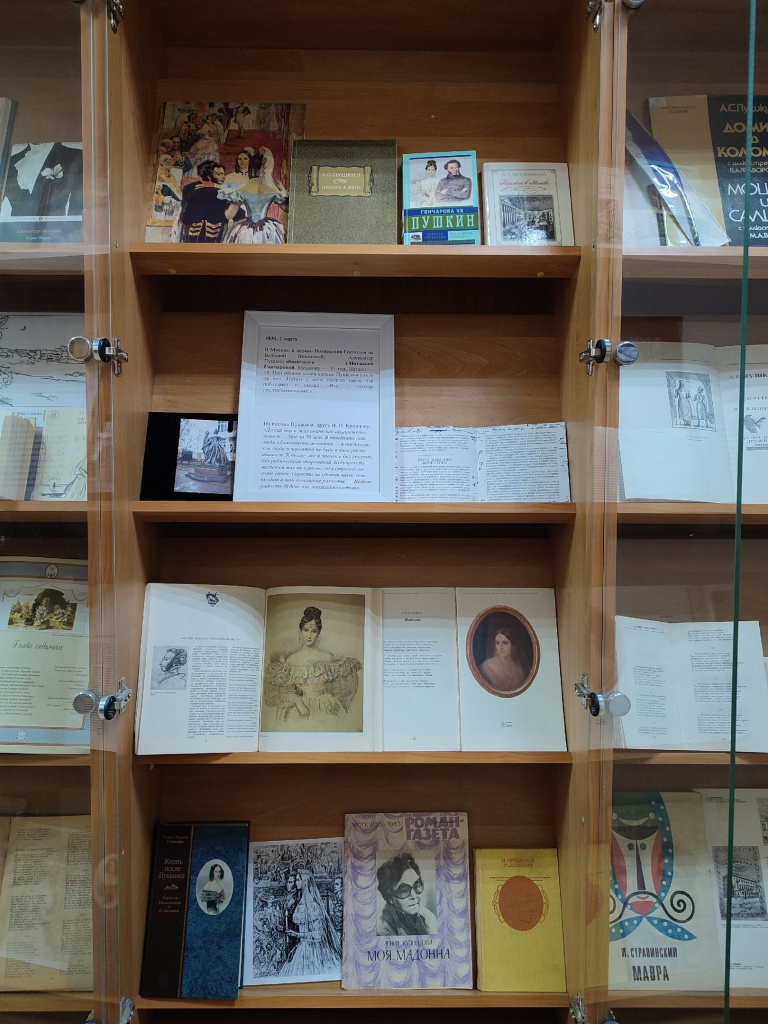

В марте 1831 года в Москве, в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской, Александр Пушкин обвенчался с Натальей Гончаровой. Пушкину — 31 год, Натали — 18. При обмене колец кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свеча. Он побледнел и сказал: «Все — плохие предзнаменования!» Брак продлился шесть лет, в семье родилось четверо детей — два мальчика и две девочки. На выставке — «Письма Пушкина к жене», различные издания, посвященные Наталье Николаевне: роман А. Кузнецовой «Моя мадонна», исследование И. Ободовской и М. Дементьева, книга Рожновых «Жизнь после Пушкина».

1833, март. В альманахе «Новоселье» опубликована шуточная поэма «Домик в Коломне» — история о том, как новая кухарка в зажиточной семье внезапно оказалась переодетым в женское платье мужчиной. На выставке — факсимильное издание поэмы 1929 года, выполненное Русским обществом друзей книги. Издание оформил художник В. А. Фаворский, который считал «Домик в Коломне» первой книгой, которую он сделал сам, ему принадлежали весь план и макет издания. Ключевые моменты произведения художник отразил на занимающих всю страницу иллюстрациях, а на полях расположил небольшие гравюры, напоминающие пушкинские рисунки на краях рукописей. Кстати, на выставке можно увидеть замечательную иллюстрацию к поэме самого А. С. Пушкина. В 1922 году Игорь Стравинский написал короткую комическую оперу «Мавра», посвятив ее «памяти Глинки, Пушкина и Чайковского». Издание нот оперы также украшает наш стенд.

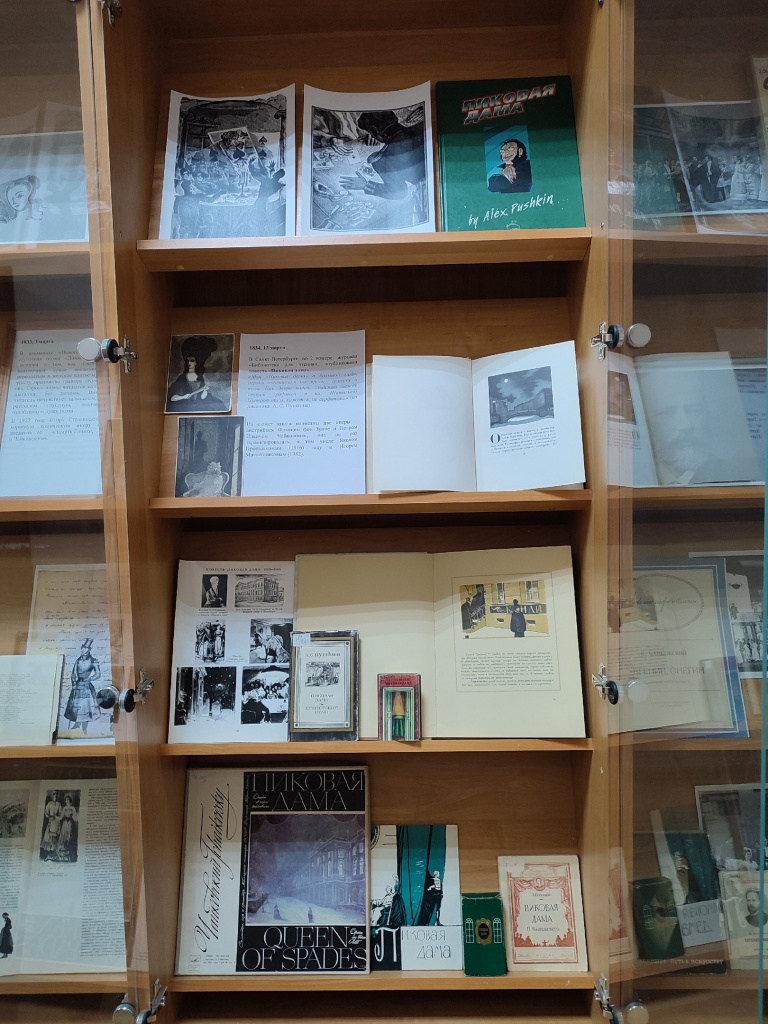

Через год, в марте 1834 г., в Санкт-Петербурге, во 2-м номере журнала «Библиотека для чтения», опубликована повесть «Пиковая дама». Об этом событии А. С. Пушкин писал в своем дневнике: «Моя „Пиковая дама“ в большой моде, игроки понтируют на тройку, семерку и туза». На сюжет книги написаны две оперы — австрийцем Францем фон Зуппе и Петром Ильичом Чайковским, она не раз экранизировалась, в том числе Яковом Протазановым и Игорем Масленниковым. На выставке — замечательные издания повести с иллюстрациями А. Бенуа (факсимильное воспроизведение издания 1911 года) и иллюстрациями Г. Епифанова. Любопытно представленное издание комикса «Пиковая дама by Alex Pushkin» (2002), его автор Катя Метелица, известный филолог, журналист, эссеист и писатель. На стенде — альбом грампластинок с оперой П. И. Чайковского, коробочка с духами «Пиковая дама». Повести исполняется 190 лет.

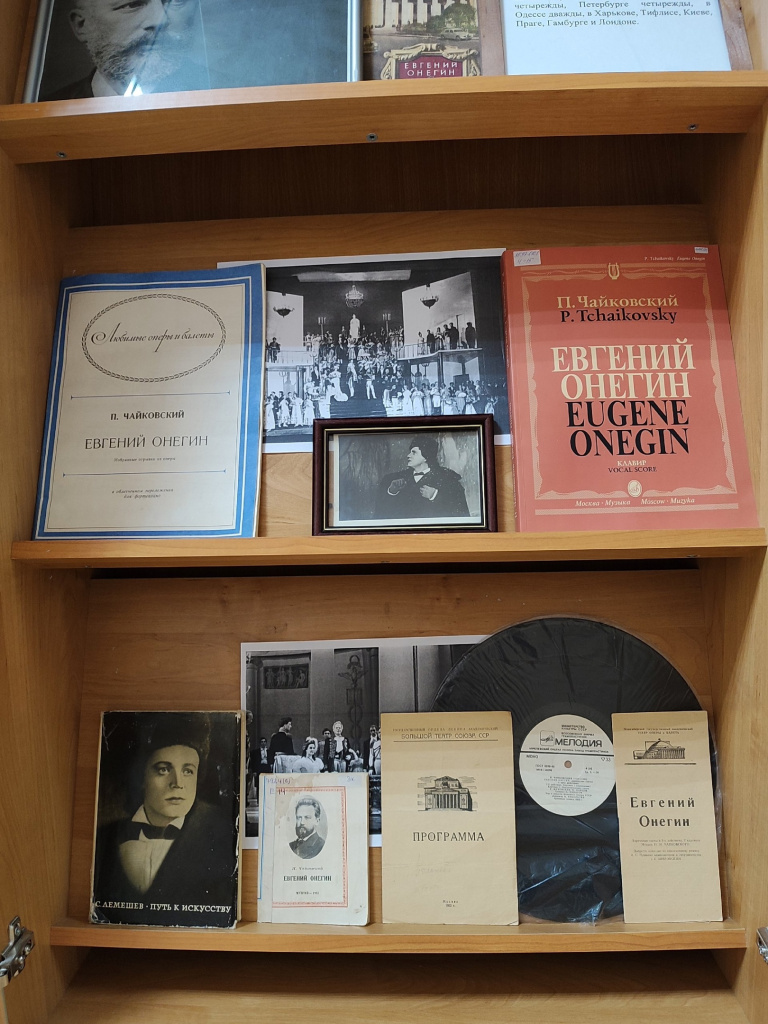

В марте 1879 года в Москве в Малом театре впервые поставлена опера «Евгений Онегин». Первое исполнение было подготовлено студентами Московской консерватории. Они спели и сыграли ее под руководством Николая Григорьевича Рубинштейна. Одна из самых репертуарных опер русской и мировой оперной сцены. Она наполнена музыкой, полной чувств и эмоций, позволяющей зрителям проникнуться атмосферой того времени и пережить вместе с героями их радости и печали. Для истинных меломанов «Евгений Онегин» — настоящая россыпь оперных «шлягеров». Ария Гремина «Любви все возрасты покорны», ария Онегина «Когда бы жизнь домашним кругом...», и, конечно же, великая ария Ленского «Куда, куда вы удалились...» На выставке — партитура оперы, альбом грампластинок с записью оперы, программки спектаклей Большого театра СССР и Новосибирского театра оперы и балета, сохраненные томичами.

Апрель

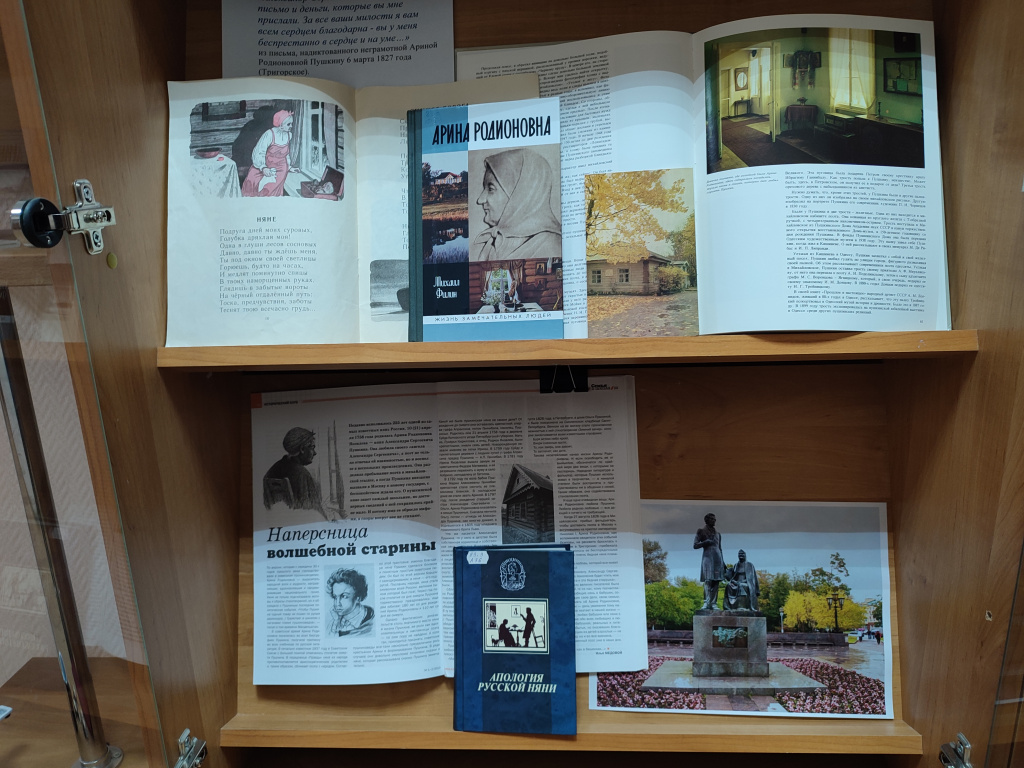

В апреле 1758 года, 266 лет назад, в семье крепостного крестьянина Родиона Яковлева родилась дочь, нареченная Ириной. И сегодня мы помним Арину Родионовну и благодарны ей за любовь и заботу о Пушкине. Поэт обязан своей няне первым знакомством с народной поэзией, она была посредницей в его сношениях с русским сказочным миром. С ее слов написаны сказки «О царе Салтане», «О мертвой царевне и семи богатырях», «О попе и работнике его Балде». На выставке представлены книги Михаила Филина «Арина Родионовна» (серия «ЖЗЛ», 2008) и «Апология няни» (2009), собрание посвященных Арине Родионовне стихов и прозы.

Другим важным человеком в судьбе А. С. Пушкина стал Николай Васильевич Гоголь, родившийся 1 апреля 1809 года, 215 лет назад. Они познакомились в мае 1831 года. Пушкин подарил Гоголю сюжеты «Ревизора» и «Мертвых душ». Гоголь сотрудничал в пушкинском журнале «Современник», где опубликовал повести «Коляска», «Нос», «Утро делового человека» и др. Тяжело переживал смерть поэта: «Все наслаждение моей жизни, все мое высшее наслаждение исчезло вместе с Пушкиным. Ничего не предпринимал без его совета. Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его перед собою». На выставке можно увидеть пушкинский портрет Гоголя, книгу Г. П. Макогоненко «Гоголь и Пушкин» (1985), сборник докладов на эту тему на Четвертых Гоголевских чтениях (2005), издания «Ревизора».

В апреле 1824 года, 200 лет назад, скончался лорд Джордж Ноэль Гордон Байрон (1788 — 1824), английский поэт-романтик. Его громадный талант и яркая самобытность произвели сильнейшее впечатление на Пушкина. В 1820 г. он начал изучать английский язык, чтобы оценить прелесть языка, гармонию и силу байроновского слова. Два современника, два гения, русский и британский, стали гениями общечеловеческими. В их творчестве отразилась одна и та же эпоха, но каждый показал ее по-своему. На выставке вы встретите пушкинский портрет Байрона, книги «Байрон и Пушкин» В. М. Жирмунского, «Пушкин и Англия» А. Долинина, «Байрон, Пушкин, Мицкевич: смерть и судьба» С. Шпокявичюса и др.

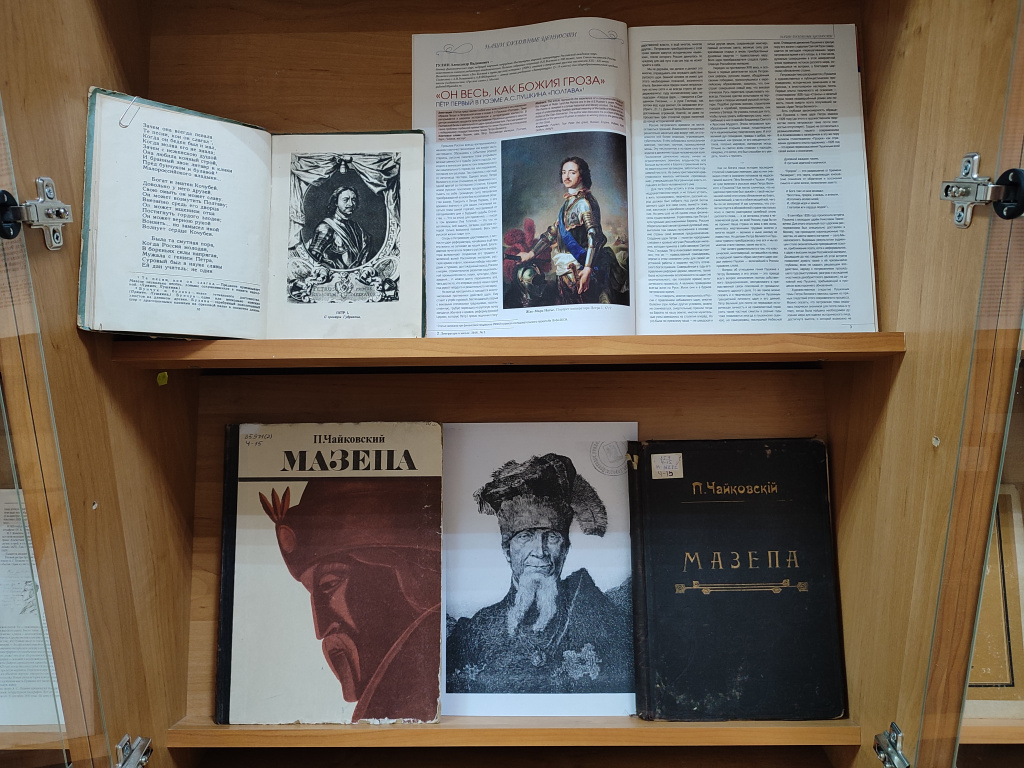

195 лет назад, в апреле 1829 года, впервые была издана пушкинская поэма «Полтава», действие которой происходит в 1709 году. Об этой поэме А. С. Пушкин писал: «Сильные характеры и глубокая, трагическая тень, набросанная на все эти ужасы, вот что увлекало меня. „Полтаву“ написал я в несколько дней, долее не мог бы ею заниматься и бросил бы ее». На выставке, кроме нескольких изданий поэмы, можно увидеть партитуры оперы П. И. Чайковского «Мазепа».

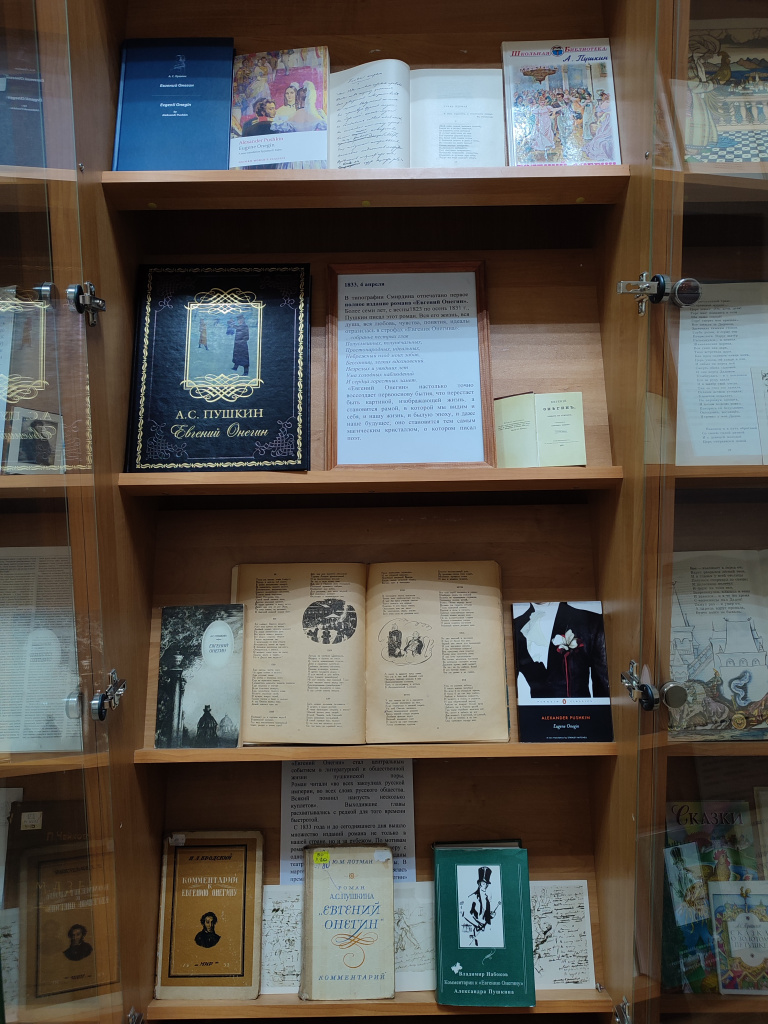

В апреле 1833 года в типографии Смирдина впервые издан полностью гениальный роман в стихах «Евгений Онегин». Пятитысячный тираж разошелся за неделю. Одно из самых значимых произведений русской литературы представлено на нашей выставке иллюстрированными изданиями на русском и английском языках, комментариями к роману В. Набокова, Ю. Лотмана и Н. Бродского.

...собранье пестрых глав

Полусмешных, полупечальных,

Простонародных, идеальных,

Небрежный плод моих забав,

Бессонниц, легких вдохновений,

Незрелых и увядших лет

Ума холодных наблюдений

И сердца горестных замет.

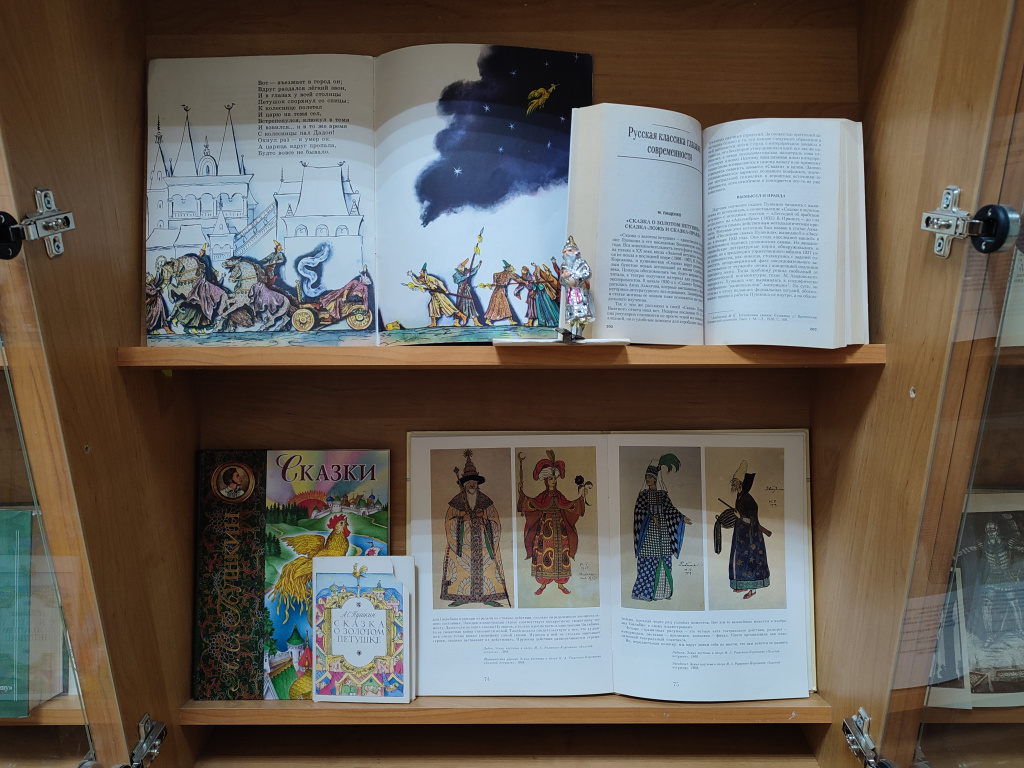

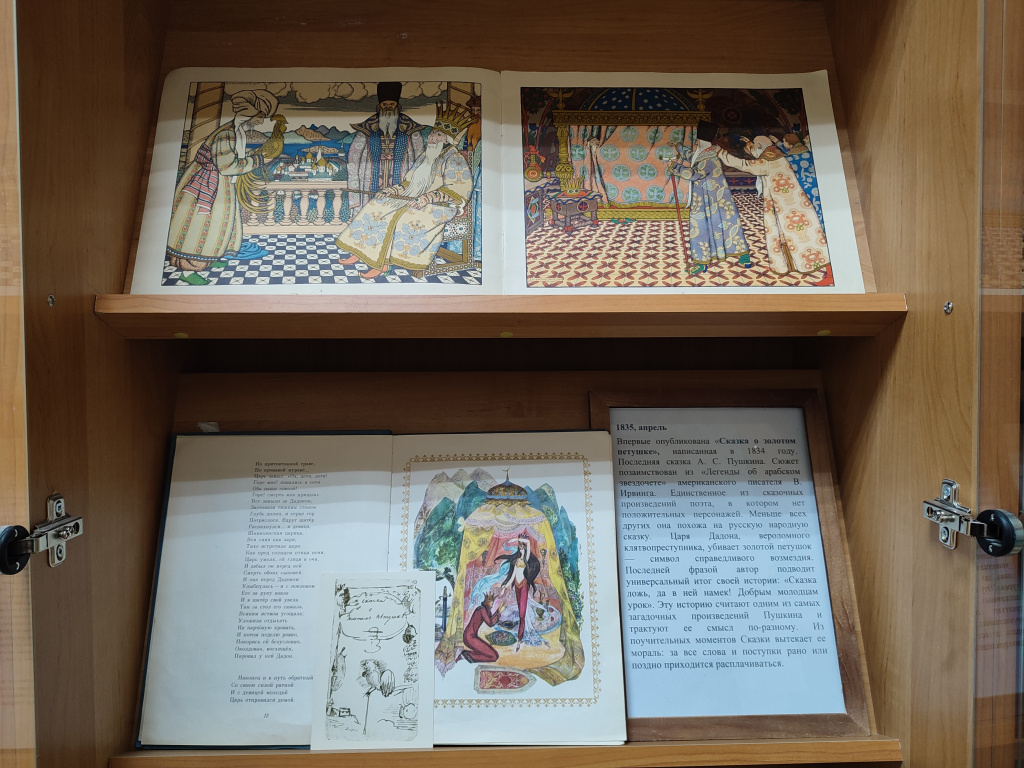

Последняя сказка А. С. Пушкина — «Сказка о золотом петушке» — издана в апреле 1835 года. Меньше всех других она похожа на русскую народную сказку. Эту историю считают одним из самых загадочных произведений Пушкина и трактуют ее смысл по-разному. На выставке представлено великолепное издание сказки в иллюстрациях И. Я Билибина, современные ее издания, а также любопытные литературоведческие статьи.

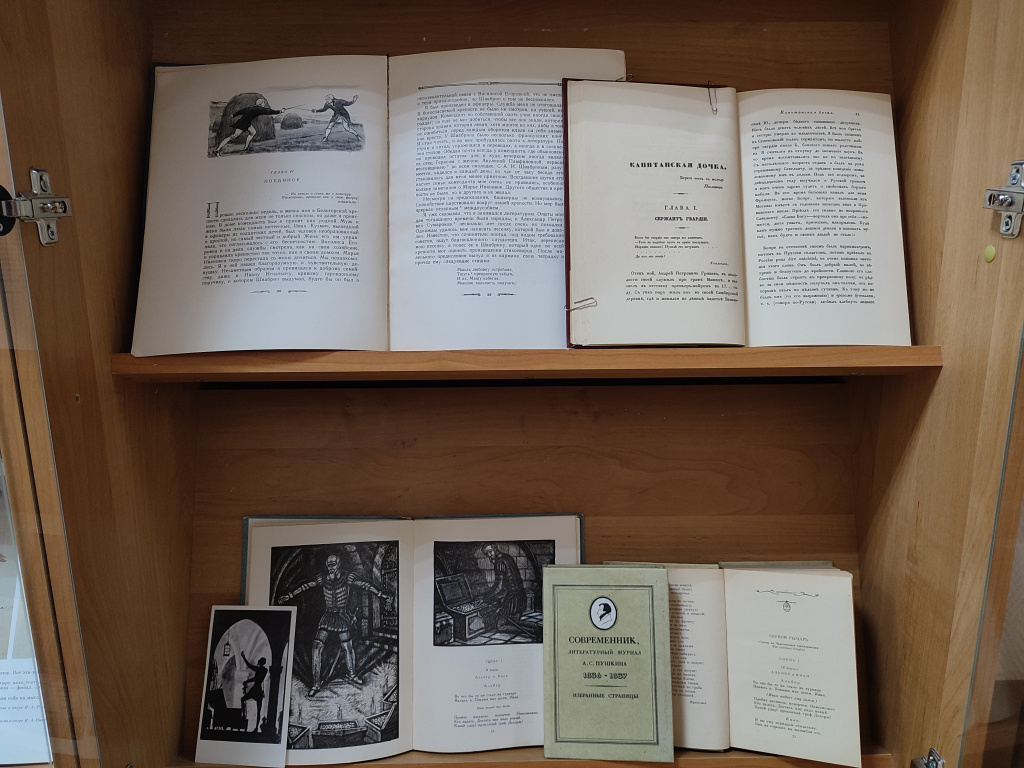

Завершает нашу выставку стенд, посвященный пушкинскому журналу «Современник». Его первый номер вышел в Санкт-Петербурге 23 апреля 1836 года тиражом 2400 экз. На страницах «Современника» были напечатаны произведения А. С. Пушкина — «Пир Петра Первого», «Путешествие в Арзрум», «Скупой рыцарь», «Из А. Шенье», «Капитанская дочка», а также сочинения Гоголя, Жуковского, Одоевского, Баратынского, Тютчева, Тургенева. Однако из-за небольшого числа подписчиков он оказался для издателя А. С. Пушкина разорительным — не покрывались ни типографские расходы, ни гонорары сотрудников. На выставке представлены факсимильные издания «Современника» и книга о нем Татьяны Борисовны Фрик «„Современник“ А. С. Пушкина как единый текст», изданная в Томске в 2009 году.